第46回 九州地区中学校国語教育研究大会 宮崎大会

令和5年11月10日

ご挨拶

第46回九州地区中学校国語教育研究大会宮崎大会が、第40回宮崎県中学校国語教育研究大会と併せて、日本のひなた宮崎県で開催できますことを、心より感謝申し上げます。本大会に、九州各県よりご参加いただきました皆様方を、心より歓迎申し上げます。

さて、令和3年度から全面実施となった学習指導要領では、各教科等の学びを通じて「何ができるようになるのか」という観点から、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の3つの柱からなる「資質・能力」を総合的にバランスよく育んでいくことを目指しています。また、言語能力の育成の要となる国語科においては、言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して学習の充実を図り、より質の高い学びにつなげることが重要とされています。

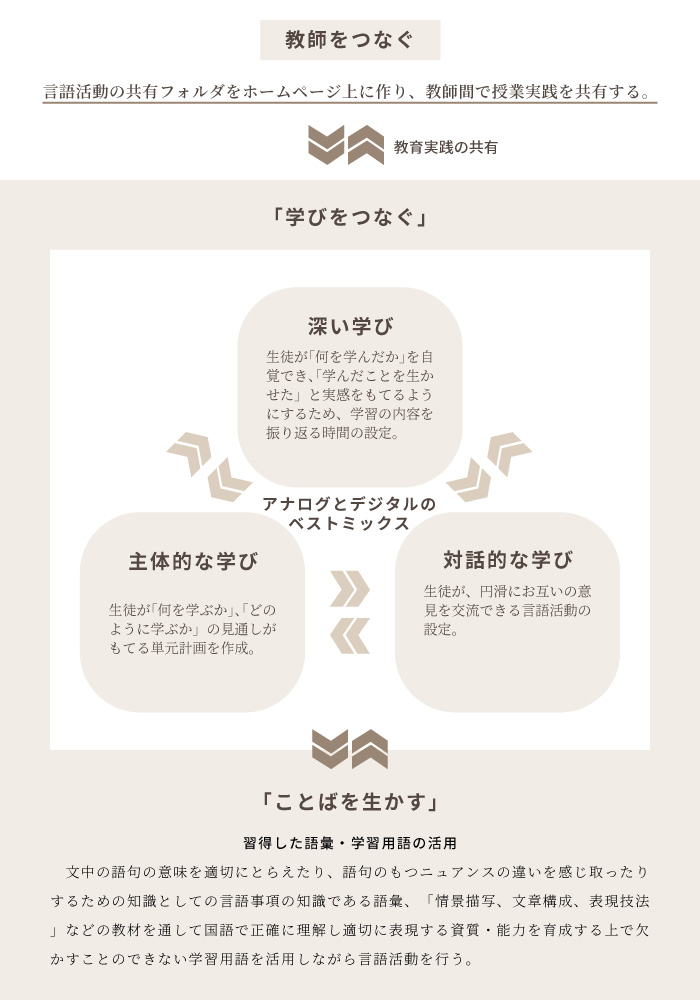

こうした中、本県中学校教育研究会国語部会では、「ことばを生かし、学びをつなぐ国語教室の創造」を研究主題として掲げ、県内各地区が同一歩調で研究に取り組んでまいりました。

「ことばを生かす」とは、国語科の授業を通して身に付けさせたい「基礎的・基本的な知識や技能」を、国語の授業の中で活用させることを意味します。「学びをつなぐ」とは、一つの単元で学んだことを、次の単元や次の学年、他教科や社会生活に生かしていくことを意味します。

公開授業では、「ことばを生かして学びをつないでいる生徒の様子」をご覧いただけたら幸いです。また、研究発表では、それぞれの実践の成果を共有していただき、これからの国語科教育の深化充実に資することができれば嬉しく思います。さらに、夏井いつき先生の「句会ライブ」と題した記念講演も大変興味深いところです。本大会の成果が明日からの授業実践に生かされ、九州地区中学校国語教育研究協議会の活動が一層発展・充実することを願っております。

最後になりましたが、本大会の開催にあたり、関係各位のご協力とご支援に深く感謝申し上げますとともに、ご参加の皆様の益々のご活躍と九州地区中学校国語教育研究協議会のさらなる発展を祈念しまして、ご挨拶とさせていただきます。

九州地区中学校国語教育研究協議会

宮崎県中学校教育研究会国語部会

会長 菅沼 彰洋

令和5年度研究主題

「ことばを生かし、学びをつなぐ国語教室の創造」

1 主題設定の理由

(1)学習指導要領改訂の趣旨より

令和3年度から全面実施となった新学習指導要領の国語科の学習内容においては、「言葉による見方・考え方」を働かせて、国語の資質・能力を育成することを目指すことや、語彙が全ての教科等における資質・能力の育成や学習の基盤となる言語能力を支える重要な要素であることから、語彙指導を改善・充実することが求められている。また、情報と情報の関係を捉え整理し、適切に表現できるようにするために、情報の扱い方に関する指導の改善・充実の重要性も指摘されている。さらに、全ての領域において、自分の考えを形成する学習過程や伝統文化に関する学習が重視されている。

また、「生きる力」をより具体化し、全ての教科等の目標及び内容を「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱を基に「主体的・対話的で深い学び」の視点による授業改善が求められている。

(2)中央教育審議会答申より

2021(令和3)年の『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)(中教審第228号)』では、2020 年代を通じて、ICT の活用と少人数によるきめ細かな指導体制の整備による「個別最適な学び」、生徒の多様な個性を生かす「協働的な学び」を一体的に充実させることによって「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学び」を実現させることが学校教育に求められている。

(3)宮崎県の生徒の実態と課題

本県ではこれまで、「ことばを蓄え、ことばを生かす国語科教室の創造」という研究主題のもと、国語教室での学習の礎となる、国語科学習における必須の学習用語を生徒一人一人に身に付けさせ、学習内容の概念を表す共通の言葉としてきた。あわせて、語彙力を高めていくことで、言葉を介した思考力や表現力、創造 力をはぐくみ、豊かな国語教室の創造につなげていく取組を行ってきた。

そのような状況の中、全国学力・学習状況調査の結果を見ると、本県の国語教育の新たな課題が浮き彫りとなった。

| 国語に関する質問 | |||

|---|---|---|---|

| 質問番号 | 課題点となる質問内容 | 宮崎県 | 全国比 |

| (45) | 国語の授業はよく分かる | 76.0% | -4.1 |

| (48) | 目的に応じて、自分の考えを話したり、必要に応じて質問したりしている | 53.8% | -7.5 |

| (49) | 目的に応じて、自分の考えが伝わるように根拠を明確にして書いたり表現を工夫して書いたりしている | 67.9% | -6.7 |

| (50) | 目的に応じて文章を読み、内容を解釈して自分の考えを広げたり深めたりしている | 69.4% | -7.6 |

| ICTに関する質問 | |||

| 質問番号 | 課題点となる質問内容 | 宮崎県 | 全国比 |

| (26) | 1・2年生のときに受けた授業で、コンピュータなどのICT機器を利用した | 28.1% | -5.3 |

| (27) | 学校で、コンピュータなどのICT機器を、他の生徒と意見を交換したり、調べたりするために使用した | 23.8% | -11 |

生徒質問紙の結果を分析すると、以下の2点が課題として挙げられる

1 目的に応じて、自分の考えを表現することに課題がある。したがって、自分の考えや意見を持たせること、表現することに対する指導の手立てが必要である。

2 ICT機器の利活用が不十分である。「個別最適化な学びと協働的な学び」を実現するためにも、ICT機器を効果的に活用する手立てが必要である。

また、令和2年1月より拡大した新型コロナウイルス感染症は、宮崎県の生徒たちにも多くの影響を与えた。学校現場では、対策のため、臨時休校や学年閉鎖、分散登校などが行われるとともに、対面での学習やグループ学習など、これまで日常的に行われてきた学習形態での授業を行うことが難しくなった。そのため、対面によるグループ活動がほとんど行えてこなかったという課題もある。

以上のような課題を踏まえ、デジタルとアナログのベストミックスを図りながら、生徒が目的に応じて自分の考えを表現できるような言語活動を設定し、学習用語を基に学習内容を深めていきながら、国語の知識・技能や思考・判断・表現の力を身に付けさせる国語の授業を展開していきたいと考え、研究主題を設定した。

2 研究の仮説

身に付けたことばを土台とし、その言葉を生かせるような言語活動を設定すれば、実生活に生きて働く言葉の力を身に付け、学びを次の学びにつなげる生徒を育成することができるであろう。

3 研究主題の捉え方

(1)「ことば」について

「ことば」について、本研究では次の二つの側面で整理している。

一つは語彙である。文や文章中の語句の意味を適切にとらえたり、語句のもつニュアンスの違いを感じ取ったりするための知識としての「ことば」である。

もう一つは学習用語である。例えば、「情景描写、文章構成、表現技法」などの学習用語は、教材を通して国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成する上で欠かすことのできないものである。 つまり、生徒が国語科の学びを深めるために必要な「ことば」である。

(2)「ことばを生かし」について

現行の学習指導要領では、教育課程全体を通して育成を目指す資質・能力を「生きて働く『知識及び技能』の習得」、「未知の状況にも対応できる『思考力、判断力、表現力等』の育成」、「学びを人生や社会に生かそうとする『学びに向かう人間性等』の涵養」の三つの柱で整理された。

これらのことから、本研究では「ことばを生かす」とは、身に付けたことばを新たな学習や社会生活の中で、主体的に活用できる生徒の育成を目指し、「習得したことばの知識や技能を活用し、言語活動を行うこと」と定義した。

(3)「学びをつなぐ」について

国語科の指導内容は、系統的・段階的に上の学年につながっていくとともに、螺旋的・反復的に繰り返しながら学習することで、資質・能力の定着を図ることを基本としている。

そこで、本研究では、学年や単元の系統性を明確にして指導を行うことを重視した。生徒たちが学んだ一つ一つの知識がつながり、「わかった」「おもしろい」と思える授業、周りの人たちと共に考え、自分の考えを広げたり深めたりする授業など、自分の考えを表現するための知識や技能を育んでいくような実践を通して、「学びをつなぐ」授業の在り方について追求していきたい。

4 研究の柱

「ことばを生かす」

〇 習得した語彙・学習用語を活用させる。

文中の語句の意味を適切にとらえたり、語句のもつニュアンスの違いを感じ取ったりするための知識としての語彙や「情景描写、文章構成、表現技法」などの教材を通して国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を育成する上で欠かすことのできない学習用語を習得させ、その後の学習で活用させる。(主体的な学び)

「学びをつなぐ」

〇 単元構成を工夫する。

① 生徒が「何ができるようになるか」、「何を学ぶか」、「どのように学ぶか」の見通しがもてる単元計画を作成し、生徒に示す。(主体的な学び)

② 生徒が、円滑にお互いの意見を交流できるように、習得した学習用語を活用しながら、目的に応じて自分の考えを表現できる言語活動を設定する。(対話的な学び)

③ 「何ができるようになったか・何を学んだか」を自覚でき、「学んだことを生かせた」と実感をもてるようにするため、学習の内容を振り返る時間を設ける。(深い学び)

「アナログとデジタルのベストミックス」

〇 一単元の授業構成の中で、ICTの効果的な活用場面を設定する。

例

- 教師が授業の学習履歴や学習活動のデータを蓄積・分析し、利用するためのICTの活用。

- 生徒が自ら見通しを立てたり、学習の状況を把握し、新たな学習方法を見いだしたり、自ら学び直しや発展的な学習を行えるような活動でのICTの活用。

- 生徒同士で、必要な資質・能力を育成する「協働的」な活動でのICTの活用。等(学びをつなぐ)

「教師をつなぐ」

〇 教育実践を共有する。

例

- 言語活動の共有フォルダをホームページ上に作る。(教育実践の共有)

![第二次案内[PDF])](https://miyazaki-kokugo.com/wp/wp-content/themes/kokugo/images/convention/20230726_plan2.jpg)